藥物也能改善睡眠呼吸中止症嗎?

撰文/江永慶 睡眠技師

阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)

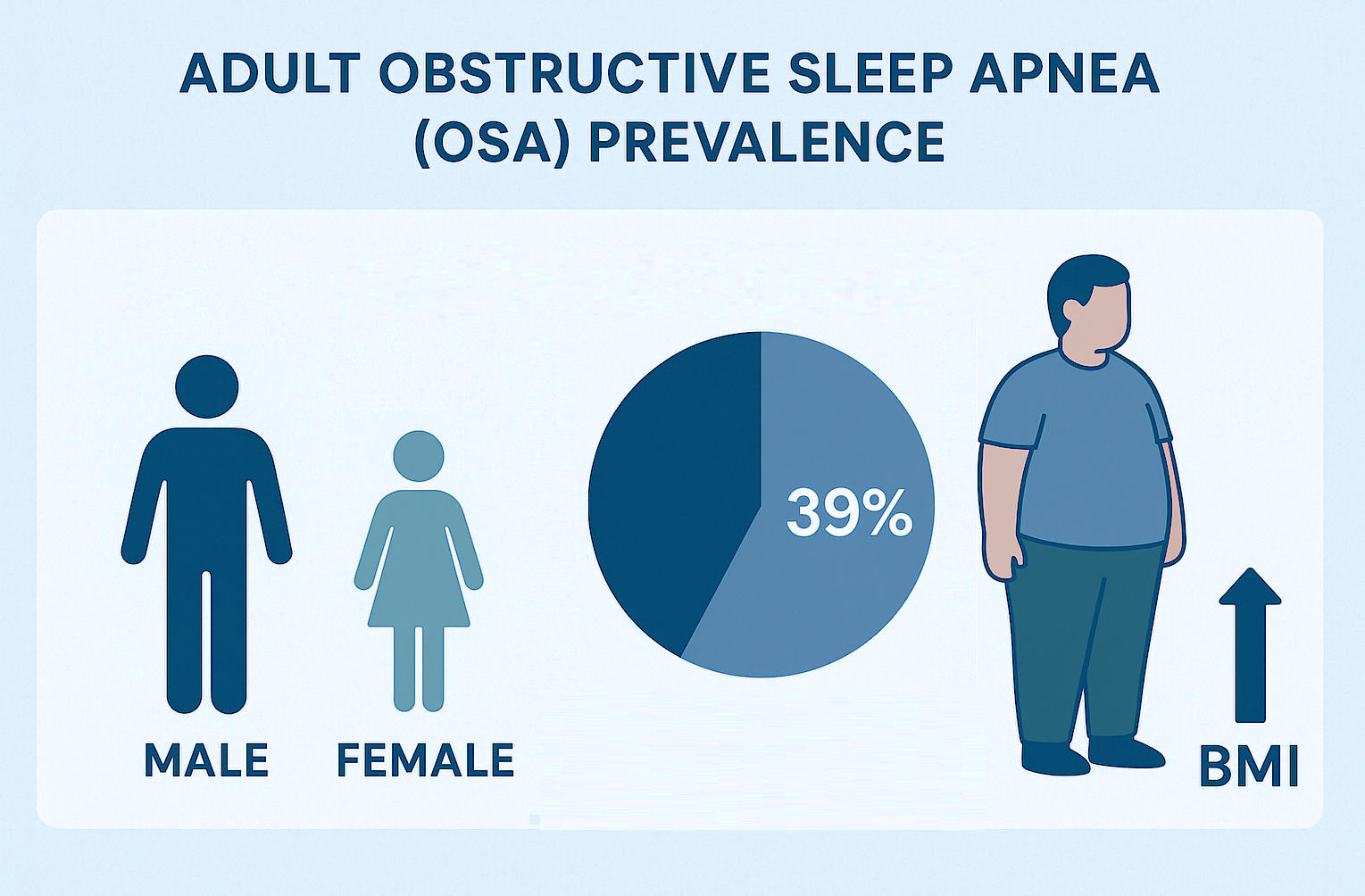

阻塞性睡眠呼吸中止症(Obstructive Sleep Apnea, OSA)是一種全球高度流行的睡眠障礙,特徵為睡眠期間上呼吸道反覆塌陷,造成間歇性呼吸中止或低通氣。依據流行病學統計,OSA的患病率約 9% 至 38%,男性高於女性,且隨著肥胖盛行率增加而上升。阻塞性睡眠呼吸中止症不僅影響睡眠品質,造成白天嗜睡與認知功能下降,還與高血壓、心血管疾病、糖尿病及代謝症候群等慢性病密切相關。由於其潛在的健康風險,早期診斷與有效治療成為臨床重要議題。

阻塞性睡眠呼吸中止症 的核心病理機制涉及上呼吸道肌肉張力下降與解剖性阻塞。睡眠期間咽喉周圍肌肉鬆弛,呼吸氣易塌陷,導致氧合下降與二氧化碳積聚,觸發覺醒反射。這種重複性的呼吸中斷會造成交感神經興奮、血壓波動及炎症反應。

傳統上,阻塞性睡眠呼吸中止症的治療以連續正壓呼吸器(Continuous Positive Airway Pressure, CPAP)、口咽部手術、口腔矯治器以及改變生活方式為主。然而,部分患者因對連續正壓呼吸器耐受性差而難以持續治療,或拒絕手術,因此藥物治療作為輔助策略逐漸受到關注。

藥物治療OSA的機制

OSA的藥物治療領域,目前研究焦點主要集中於中樞神經系統刺激劑。以 莫達非尼(modafinil) 與 阿莫達非尼(armodafinil) 為代表的藥物,主要目的是改善 OSA 患者常見的日間過度嗜睡。其核心作用機制與傳統呼吸驅動藥物不同,並非直接作用於上氣道結構或呼吸中樞,而是透過調節大腦清醒網路中的神經傳導物質來提升覺醒度。然而,對夜間呼吸事件本身的改善有限,主要仍屬於症狀控制。

✦上呼吸道肌肉張力增強劑

部分藥物可透過增加咽喉肌肉張力,減少氣道塌陷。例如選擇性血清素受體激動劑可能增加咽喉肌收縮頻率,降低呼吸中止發生率。然而,臨床試驗多數顯示效果有限,且副作用較多。

✦呼吸驅動改善藥物

如口服乙酰膽鹼酯酶抑制劑,旨在增強呼吸中樞對二氧化碳的敏感性,提高呼吸反應速率。此類藥物對輕中度 OSA 有一定改善作用,但對重度患者療效有限。

✦抗炎與代謝調節藥物

由於 OSA 常伴隨低度慢性炎症,部分研究探討使用抗氧化劑或抗發炎藥物來減輕氣道腫脹,改善氣道阻塞情況。此外,控制肥胖與代謝異常的藥物(如 GLP-1 受體激動劑)也間接有助於 OSA 改善。

OSA藥物臨床應用與療效評估

藥物在 OSA 管理中多為輔助角色,依臨床實際情況應用。

✦CPAP 不耐受或拒絕使用者

部分患者因口鼻不適、壓力不耐受或心理因素無法持續使用 CPAP,藥物可作為過渡或輔助治療,改善白天嗜睡與生活品質。

✦合併症管理

若患者伴隨抑鬱症、肥胖或代謝異常,針對性藥物可同時改善這些問題。例如莫達非尼改善嗜睡,抗抑鬱藥減輕情緒障礙,GLP-1 受體激動劑改善體重控制。

✦療效監測

藥物療效評估通常依據多項睡眠生理檢查(Polysomnography, PSG)指標,包括呼吸中止指數(Apnea-Hypopnea Index, AHI)、血氧飽和度下降事件以及主觀嗜睡量表(Epworth Sleepiness Scale, ESS)。

藥物治療OSA的局限性與挑戰

儘管藥物治療在改善症狀方面具有一定效果,但仍存在多重限制。

✦療效有限

藥物對 OSA 的直接治療效果不如 CPAP 或手術明顯,多數只能改善症狀而非根本阻塞機制。

✦副作用風險

中樞神經刺激劑可能引起頭痛、失眠、心悸或血壓升高。抗抑鬱藥與血清素激動劑也可能導致噁心、眩暈及心律異常,需謹慎使用。

✦個體差異大

藥物反應受性別、年齡、體重、呼吸中止嚴重度及共病影響,療效差異顯著,需要個體化調整。

✦缺乏長期數據

現有研究多為短期臨床試驗,缺乏對長期療效與安全性的系統評估,限制其臨床推廣。

結合治療策略

基於藥物療效有限,專家建議藥物應與其他治療方式結合,以達到最佳效果。

✦CPAP 與藥物聯合

對嗜睡明顯且 CPAP 使用不規律的患者,可使用莫達非尼改善白天嗜睡,同時維持 CPAP 的氣道維持效果。

✦生活方式改變輔助

減重、運動、戒酒及側睡可減少呼吸道塌陷,與藥物治療聯合,可顯著改善中輕度 OSA 症狀。

✦個體化方案

根據患者年齡、OSA 嚴重度、共病狀況與耐受性,制定多層次治療策略,靈活結合 CPAP、口腔矯治器、手術與藥物治療。

未來研究方向

未來 OSA 藥物治療研究的多面向。

✦新藥開發

開發更具針對性的上呼吸道肌肉張力增強劑、呼吸驅動調節藥物及抗炎藥物,以直接改善阻塞事件。

✦聯合療法研究

探索藥物與 CPAP、口腔矯治器或生活方式改變的聯合療效,建立多模態治療模型。

✦生物標誌物與個體化醫療

透過基因、代謝與睡眠生理標誌物篩選最可能受益的患者,提高藥物治療精準性。

✦長期療效與安全性評估

開展大型、多中心、長期隨訪臨床試驗,系統評估藥物對心血管、代謝及認知功能的長期影響。

結論

藥物治療在 OSA 管理中扮演輔助角色,主要改善症狀與特定合併症,而非根治疾病本身。雖然目前藥物療效有限,但對 CPAP 不耐受患者或需改善白天嗜睡的患者,仍具有臨床價值。未來透過新藥開發、聯合療法及個體化策略,藥物有望在 OSA 綜合管理中發揮更大作用。醫師應根據患者特徵,制定多層次、個體化治療方案,以提高療效、改善生活品質並降低併發症風險。

參考文獻

1.Berry, R.B., et al. (2012). Clinical evaluation of pharmacologic treatments for obstructive sleep apnea. Sleep Medicine Reviews, 16(3), 185–197.

2.Hendricks, B., et al. (2015). Serotonin receptor agonists for the treatment of OSA: a systematic review. Journal of Clinical Sleep Medicine, 11(10), 1165–1175.

3.Malhotra, A., & White, D.P. (2002). Obstructive sleep apnea. The Lancet, 360(9328), 237–245.

4.Marin, J.M., et al. (2005). Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnea–hypopnea with or without treatment with CPAP. Lancet, 365(9464), 1046–1053.

5.Patel, S.R., et al. (2019). Treatment of obstructive sleep apnea. New England Journal of Medicine, 380, 1517–1528.

6.Peppard, P.E., et al. (2013). Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. American Journal of Epidemiology, 177(9), 1006–1014.

7.Schwartz, A.R., et al. (2017). Pharmacotherapy for obstructive sleep apnea. Pharmacotherapy, 37(10), 1203–1213.

8.Senaratna, C.V., et al. (2017). Prevalence of obstructive sleep apnea in the general population: a systematic review. Sleep Medicine Reviews, 34, 70–81.

9.West, S.L., et al. (2021). GLP-1 receptor agonists and sleep apnea: potential therapeutic synergy. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 106(7), e2715–e2725.

與我聯繫

與我聯繫 FB客服

FB客服 LINE客服

LINE客服